Game Over (SUNO)

by Hilaricita on Hilaricita

View my bio on Blurt.media: https://blurt.media/c/hilaricita

Viernes 12 de septiembre, 2025.

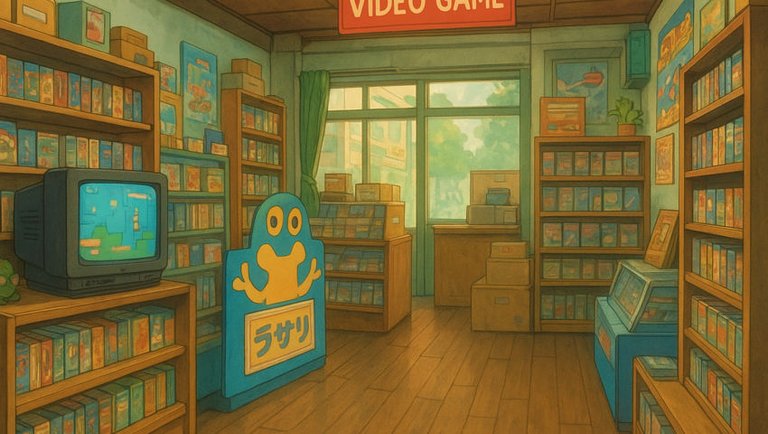

Todo empezó con unos cuantos puntos de luz parpadeando en una pantalla oscura, como si el universo digital apenas estuviera aprendiendo a respirar. En los años 50 y 60, unos cuantos genios en universidades y laboratorios se pusieron a jugar con computadoras gigantescas —más grandes que un auto— solo por diversión. Cosas como “Tennis for Two” o “Spacewar!” no eran más que experimentos, pero ya tenían la chispa: alguien quería jugar, y alguien más quiso hacerle un juguete electrónico para que lo hiciera.

Luego llegó la explosión. Los 70 trajeron las primeras máquinas de arcade a bares y centros comerciales. “Pong” fue el detonante: dos líneas y un cuadradito rebotando entre ellas, y de repente, todo el mundo quería meter monedas para ganarle al vecino. Fue simple, sí, pero fue mágico. La gente se agolpaba, los dueños de locales ganaban dinero, y los ingenieros empezaron a soñar más alto.

Los 80 fueron la era dorada del pixel. Nintendo entró con fuerza, Atari se cayó y volvió a levantarse —bueno, casi—, y nacieron leyendas como “Pac-Man”, “Donkey Kong” y “The Legend of Zelda”. Los cartuchos se volvieron tesoros, las consolas se convirtieron en muebles de sala, y los niños empezaron a negociar con sus padres: “Si como toda la verdura, ¿me dejas jugar una horita?”. Fue también la década donde los videojuegos dejaron de ser solo para ‘nerds’ y empezaron a ser cultura popular, con merchandising, caricaturas y hasta canciones.

Los 90 subieron la apuesta. Llegaron los gráficos en 3D, los controles con gatillos, las historias épicas. “Super Mario 64” hizo que todos se marearan girando la cámara por primera vez. “Final Fantasy VII” hizo llorar a una generación entera. “Metal Gear Solid” convirtió los juegos en cine interactivo. Y mientras tanto, en las PC, nacía el multiplayer masivo: “Quake”, “StarCraft”, “Diablo”… la gente ya no solo jugaba, competía, se conectaba, formaba clanes, se enamoraba (sí, hubo romances por micrófono).

Los 2000 y 2010 fueron la era del todo y ahora. Internet lo cambió todo: descargas, actualizaciones, juegos vivos que nunca terminan. “World of Warcraft” se volvió una segunda vida para millones. “Minecraft” demostró que un juego sin historia podía tener la historia más grande de todas: la que crean los jugadores. “Fortnite” mezcló cultura pop, baile y batallas reales. Y las consolas ya no eran solo para jugar: eran centros multimedia, redes sociales, salas de cine.

Hoy, los videojuegos son industria, arte, deporte, terapia, comunidad. Hay juegos que duran 100 horas y otros que te dejan pensando en tres minutos. Se juega en celulares, en gafas de realidad virtual, en servidores que cruzan continentes. Y lo más loco: esto apenas empieza. Porque cada generación que crece con un control en la mano, luego se convierte en quien diseña el siguiente salto. Así que, mientras alguien en algún garaje esté programando el próximo “Pong” del futuro, la historia sigue escribiéndose. Y va a ser épica.

La sociedad absorbió los videojuegos como un organismo vivo absorbe oxígeno. Cambiaron el lenguaje: ya nadie dice “fracasé”, dicen “fue un game over, pero voy a respawnear”. Cambiaron la forma de socializar: hoy hay amistades que nacieron en partidas de “Call of Duty” y bodas que empezaron en “Animal Crossing”. Cambiaron hasta la economía: hay chicos que ganan más streamiando que muchos profesionales con título universitario. Y no es solo cosa de jóvenes: abuelos jugando “Tetris” en la tablet, madres organizando gremios en “Genshin Impact”, papás compitiendo en “FIFA” con sus hijos. Los videojuegos se volvieron el pegamento generacional, el nuevo patio de recreo global.

Pero claro, con tanto poder, también llegó la sombra: la adicción. Y no es magia negra, ni conspiración, ni debilidad moral. Es neurociencia pura. Los videojuegos están diseñados —muchos de ellos a propósito, otros por accidente brillante— para activar los circuitos del placer del cerebro. Cada logro, cada nivel subido, cada recompensa inesperada, libera dopamina. Esa misma sustancia que te hace sentir bien cuando comes chocolate, ganas dinero o recibes un abrazo.

Además, los juegos modernos no terminan. No hay un “fin”. Siempre hay un evento nuevo, un personaje que desbloquear, un ranking que subir, un amigo que te espera online. Son mundos vivos que te necesitan… o al menos, te hacen sentir que te necesitan. Y ahí está el gancho emocional: no solo juegas por ganar, juegas por pertenecer. Porque en ese servidor, en ese clan, en ese chat de voz, alguien te dice “gracias por ayudarme” o “eres el mejor”. Y para quien no lo recibe en su día a día, eso pesa. Mucho.

La adicción no es culpa del juego, ni del jugador. Es el choque entre un diseño poderoso y una necesidad humana profunda: sentirse capaz, valorado, parte de algo. Cuando la vida real no da esas cosas —o las da de forma inconsistente, dolorosa o tardía—, el juego se convierte en el sustituto perfecto. Y como cualquier sustituto demasiado bueno, puede volverse peligroso. No porque sea malo en sí, sino porque puede eclipsar todo lo demás.

Pero aquí está la clave: igual que un cuchillo puede cortar pan o hacer daño, un videojuego puede sanar o consumir. Depende del contexto, del equilibrio, de la intención. La sociedad no tiene que temerle a los videojuegos. Tiene que entenderlos. Porque detrás de cada jugador hay una historia, una necesidad, un grito silencioso que el juego, simplemente, supo escuchar antes que nadie más. Y eso… eso no es adicción. Eso es humanidad buscando refugio.

No se trata de meterle candado a la diversión, ni de tratar a los videojuegos como si fueran una amenaza nuclear. Pero sí, como con cualquier industria poderosa —el cine, la comida rápida, las redes sociales—, llegó el momento en que las autoridades tuvieron que sentarse, cruzar los brazos y decir: “Oye, esto creció demasiado rápido, y alguien tiene que velar por los que no pueden defenderse solos”. Porque los videojuegos ya no son solo un pasatiempo: son una fuerza económica, cultural y psicológica que mueve miles de millones… y también puede dejar secuelas si no se maneja con cuidado.

Lo primero que se impuso —y con razón— fue la clasificación por edades. No es lo mismo un niño de 6 años jugando “Animal Crossing” que enfrentándose a la violencia gráfica de “Mortal Kombat” o a los mensajes subliminales de juegos de apuestas disfrazados. Las autoridades entendieron que no se puede dejar a los padres solos en esa jungla, así que sistemas como el ESRB en Estados Unidos, PEGI en Europa o CERO en Japón se volvieron imprescindibles.

Luego está el tema del diseño adictivo. Aquí es donde las autoridades tienen que poner el ojo clínico. Microtransacciones, loot boxes, recompensas programadas para enganchar… muchas de estas mecánicas están calcadas de las tragamonedas. Y sí, los adultos pueden decidir si quieren caer en eso. Pero los niños, adolescentes, personas con problemas de autocontrol o salud mental… ellos no siempre pueden. Por eso algunos países ya empezaron a legislar: Bélgica y los Países Bajos prohibieron las loot boxes por considerarlas juegos de azar. China obliga a los juegos online a tener límites de tiempo para menores.

También está el tema de la transparencia. Las autoridades deberían exigir que los juegos —especialmente los gratuitos con compras internas— muestren claramente las probabilidades de obtener recompensas, el costo real de desbloquear contenido, y cuánto tiempo tomará lograrlo sin pagar. Porque hoy en día, muchos juegos están diseñados para que te sientas frustrado a propósito… para que abras la billetera. Eso no es entretenimiento, es manipulación psicológica disfrazada de diversión. Y cuando eso afecta a menores o a personas vulnerables, el Estado tiene la obligación moral —y legal— de intervenir.

Pero ojo: regular no es censurar. No se trata de matar la creatividad, ni de asustar a los desarrolladores. Se trata de equilibrio. De proteger sin asfixiar. De guiar sin prohibir. Las autoridades deben trabajar con psicólogos, educadores, padres y hasta con la propia industria para crear estándares éticos. Porque los creadores de juegos también son humanos: muchos quieren hacer arte, no adictos.

Y finalmente, lo más importante: educación. Las leyes sirven de poco si la sociedad no entiende por qué existen. Las escuelas deberían enseñar alfabetización digital emocional: cómo reconocer cuándo un juego te está usando a ti, en vez de tú usarlo a él. Los padres necesitan herramientas, no sermones. Los jugadores necesitan autoconocimiento, no culpa. Porque al final del día, los videojuegos no son el enemigo. El desequilibrio lo es. Y la labor de las autoridades no es eliminar el juego, sino proteger al jugador. Para que el juego siga siendo lo que siempre debió ser: una puerta hacia mundos increíbles… que uno pueda cerrar cuando quiera, sin que el mundo real se haya ido mientras tanto.

Como ya casi se acaba el número de caracteres de la caja de información, les dejo con la canción que le pedí a SUNO, esperando que esta publicación les haya servido, no solo como entretenimiento, sino que les haya aportado un poco, una chispa de contenido que genera valor.

🎵 🎶 🎶 🎶 🎵 🎼 🎼 ♬ ♫ ♪ ♩

Esta fue una canción y reflexión de viernes.

Gracias por pasarse a leer y escuchar un rato, amigas, amigos, amigues de BlurtMedia.

Que tengan un excelente día y que Dios los bendiga grandemente.

Saludines, camaradas "BlurtMedianenses"!!